体育非物质文化遗产

体育非物质文化遗产

项目名称:意拳

项目编号:市Ⅲ-BJⅥ-10

意拳,是在中国拳学巨擘王芗斋先生(1885年-1963年)自幼习武并综合各家所长,经过长期的练习、交流、总结的基础上而逐步丰富、完善的。意拳没有固定的套路与招法,其实战训练的基本原则是:在精神高度激发中,应机而动,应感而发。拳无拳,意无意,无拳无意是真意,达到条件反射和自动化的实战搏击境界。意拳具有完整、科学的思想理论体系和系统的训练方法,不仅蕴涵着中华民族优秀传统文化、技艺之精髓,而且还能很好地与现代科学、文化、艺术的发展相契合,规范、正确地研习意拳,对于人生健康之发展将会起到十分积极的作用。

1937年,王芗斋先生在北京正式公开传播意拳。二十世纪四十年代,是意拳在北京发展的鼎盛时期,意拳也一度被誉为“大成拳”而名扬四海。王芗斋先生门人众多,其代表者首推意拳大师姚宗勋先生(1917年-1985年),姚宗勋先生生前为北京市武协顾问,并多次被邀请从事原国家体委的运动科学项目研究工作。1984年,在北京市武协的大力支持下,姚宗勋先生创建了北京武协意拳研究会,并就任首任会长。而今,北京意拳研究会在市武协的领导下,正为意拳的继承和发展事业而不懈努力着,并堪为国内外意拳发展的中心和旗舰。

意拳的基本内容主要由站桩、试力(包括试声)、走步、发力、推手、散手等,重在健身与技击两个方面。

1.站桩

站桩为意拳的基本功,由于锻炼的目的要求不同,所以站桩分为健身桩与技击桩两大类。

健身桩法主要包括:平步撑抱桩、平步俯抱桩、平步托抱桩、平步推托桩、平步扶按桩、平步体插桩、半伏式装、坐式桩、卧式桩等。

技击桩法主要包括:浑圆桩、平抱桩、撑托桩、勾挂桩、大式桩(伏虎桩)、降龙桩、鸟难飞桩、独立桩、坐式技击桩等

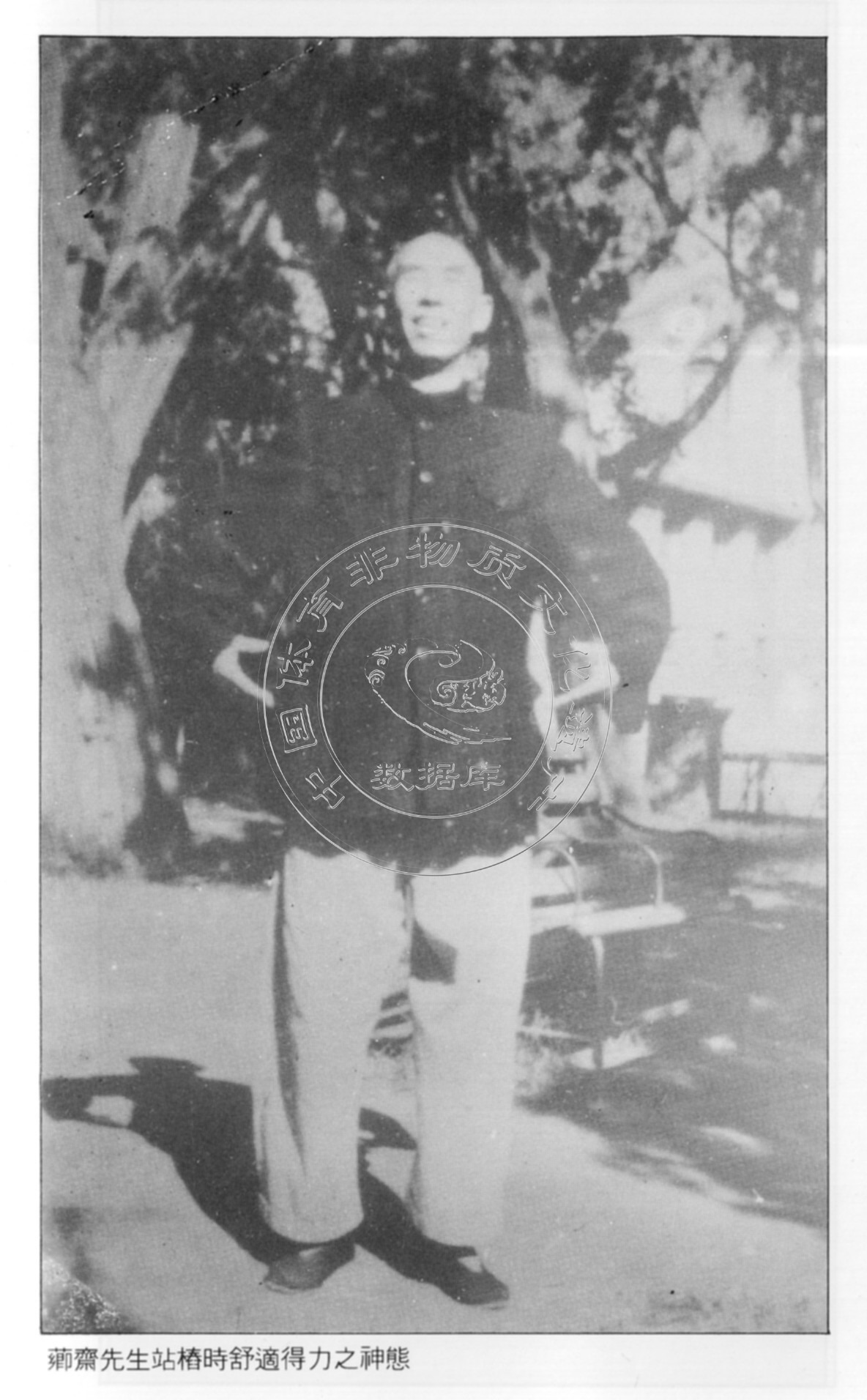

健身桩的基本姿势为平均站立,相对静止不动(根据体质状况也可采取坐式或卧式),在锻炼过程中强调精神训练与意念诱导肢体同时进行,要求精神集中,周身放松,呼吸自然,“舒适得力”是其基本原则,可谓是在运动中休息,在休息中运动,从而使身心得到统一均衡地调整和发展。

意拳健身桩以现代医学为依据,主张顺其自然,并无周天循环,外气发功及周身冒光之说,且无流弊发生之虞,这已是被实践证明了的事实。

技击桩是学习技击的基本功,即以健身桩的基础(神形稍异),利用精神假借,运用意念活动使全身内外建立矛盾之“争力”(传统名之“浑元力”,意思是指上下、左右、前后的意力达到平衡均整的状态)。争力在一定程度上可以理解为身体各部松紧的互相交替,可使精神和肢体、肢体和外界达到高度的协调统一,从而在运动中充分发挥精神和身体的能量。

2.试力(含试声)

试力是站桩在空间的延伸,即体验在站桩中所培养的“浑元力”,在肢体位移(动作)的情况下,是否依然能够均整得力和运用自如。训练中,要求身心并用,不可用力和急迫,慢优于快。要在静中求动,进而在微动中求速动,且要照顾到整体,一动无不动。所试之力的名称繁多,但皆不出力学范畴,诸如:三角、螺旋、杠杆、斜面、滑车、轮轴种种。

意拳试力主要包括:平推、开合、拨水、勾挂、偏挂、扶按球、神龟出水、旋法、摇法、正劈、侧劈、环绕劈、旋法、摇法等试力功法。上述意拳试力又可分类为与站桩结合的定步试力,和与走步结合的走步试力两大类。

试声是意拳的特殊训练,其目的旨在利用声波在体内所产生的鼓荡,来弥补试力、发力细微之不足。

意拳训练是以现代科学为依据的,社会上传说意拳发空劲儿能隔墙打人,那是对意拳的误解。

3.走步

走步又称“摩擦步”,是结合试力进行的步法训练。其原则要求是,“上动下自随,下动上自领”,在前、后、左、右之进退腾挪的转换中,都能保持身体重心的平衡和整体协调,以利于随时发力。

步法训练包括:定步摩擦步、走步摩擦步、大步摩擦步、变步、横走竖撞、环绕步以及相关步法辅助训练(提踩步法、脚内侧/脚外侧体踩步法)

4.发力

发力是拳术施以有效打击力量的动力。站桩、试力都是为了给发力创造条件,从训练的意义上来讲,发力也是对站桩、试力等基本功的检验。

发力训练主要包括:定步向前发力、定步向后(下)发力、定步向左右发力、正劈发力、侧劈发力、环绕劈发力、勾挂发力、偏挂发力、旋法发力以及头、肩、肘、掌、胯、膝发力、走步发力、脚发力和拳法发力(定步与走步的不直的直拳、横拳、钻拳、栽拳)等。

5.推手

推手是意拳技击训练的一种形式。推手为补散手之不足,也是试力和走步的具体化。推手训练主要是解决当双方肢体接触时,能体察对方重心和力量的虚实、强弱及方向,从而牵制对方,并施以有效打击。

目前,意拳已制定有推手竞技比赛规则(草案),基本构成了可单列为一种武术竞技比赛形式的条件。

推手分为单推手和双推手两大类。每一类中亦包含与推手相关的身法、步法及发力技法的训练。

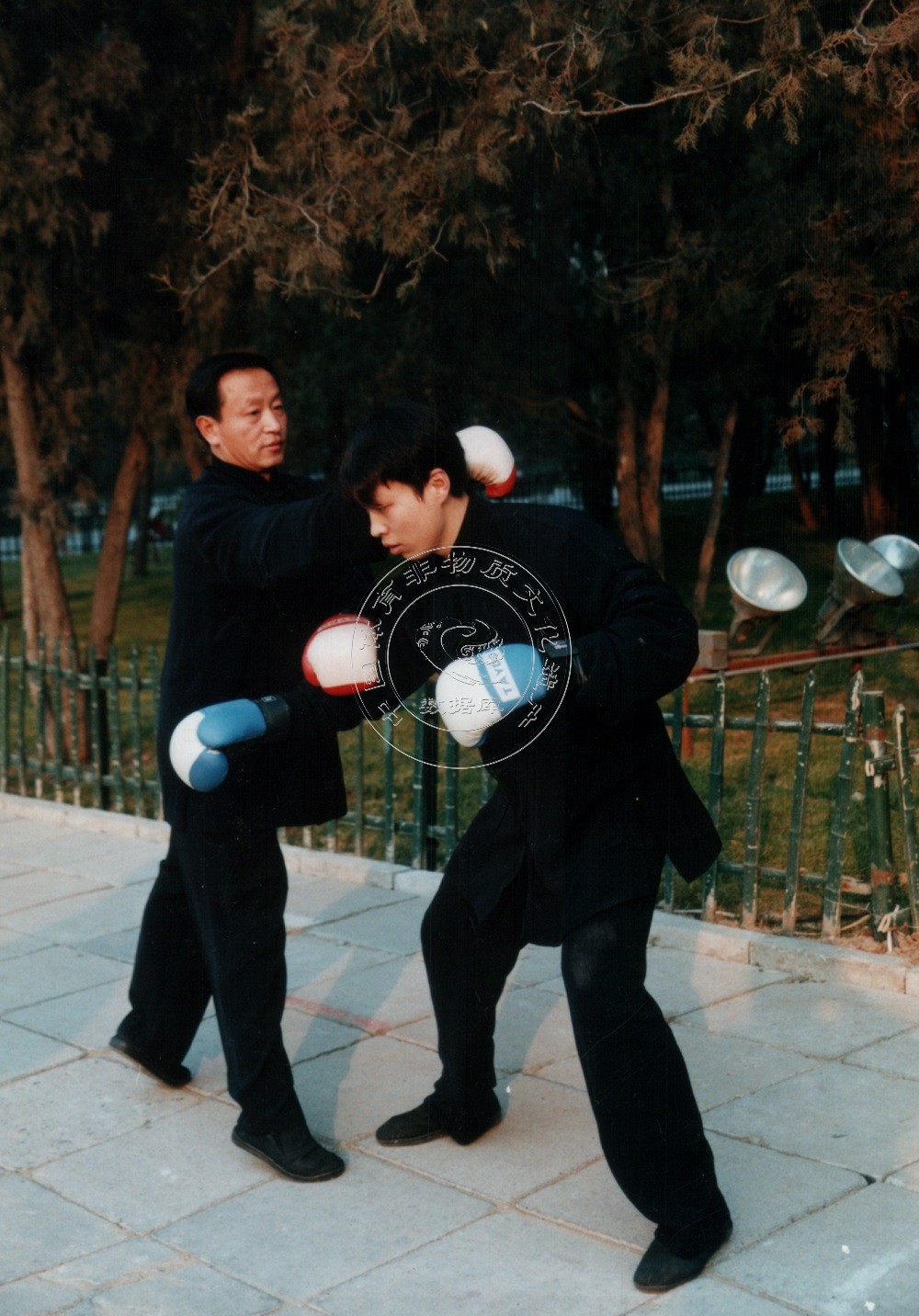

6.散手

散手亦即“散打”,是拳术各项训练的总成,也是直接检验拳术训练水平的综合体现,就其原始意义来讲,乃是不附加任何条件的徒手搏击。

7.器械:棍法

意拳棍法要求习练者通过前面诸项基本功的训练,获得拳术浑圆力后,方可进行习练。棍法习练要求杆子在空间延伸变化时,继续保持拳术的浑圆力,从而做到周身协调、意力均整、一触即发。

二十世纪二、三十年代,王芗斋先生在博采众长的基础上,丰富、完善了意拳,并开始公开传授意拳。在1926年期间,拜在芗斋先生门下的首批弟子之代表为齐执度。有其生前将芗斋先生的言传结合自身体认的,名为《拳学新编》一书传世。1937年,王芗斋先生在北京大羊宜宾胡同一号正式公开传播意拳,京城与各地(包括海外)前往切磋交流和观摩求教者络绎不绝。其间,有京城形意拳名家洪绪如(字连顺)先生登门造访,与芗斋先生三试皆北后,即向芗斋先生求教。芗斋先生与之长谈,讲解拳学原理,洪先生大悟,遂亲率其得意弟子姚宗勋等人从学于芗斋先生。三十年代中期,有韩星樵、韩星桓兄弟二人及卜恩富、张恩桐等先后从师芗斋先生学习意拳。新中国成立后,卜恩富于1950年曾在中国人民解放军沈阳军区任教官,为新中国培养了一代拳击选手,90年代初期的国家拳击队教练杨金亮即是卜恩富在沈阳军区时的学生。

姚宗勋先生是意拳第二代传人。1917年生于浙江杭县,1985年病逝于北京。姚宗勋先生一向喜爱体育运动,对于祖国的拳学,更是怀有无比的热忱和浓厚的兴趣。当时,姚宗勋先生居住在北平西城跨车胡同十四号后院,前来练习意拳技击的青年人终日络绎不绝,他们虽系芗老门徒,但平时多由姚宗勋先生代师传授。其中有所成就者有李永良、李永宗;窦世明、窦世成;张浮、张中以及杨绍庚、杨德懋、王斌魁、韩嗣煌(韩复渠之子)等。故而,二十世纪四十年代是为意拳的兴旺发达时期,友人所赠予的“大成拳”之名也由此而扬名。

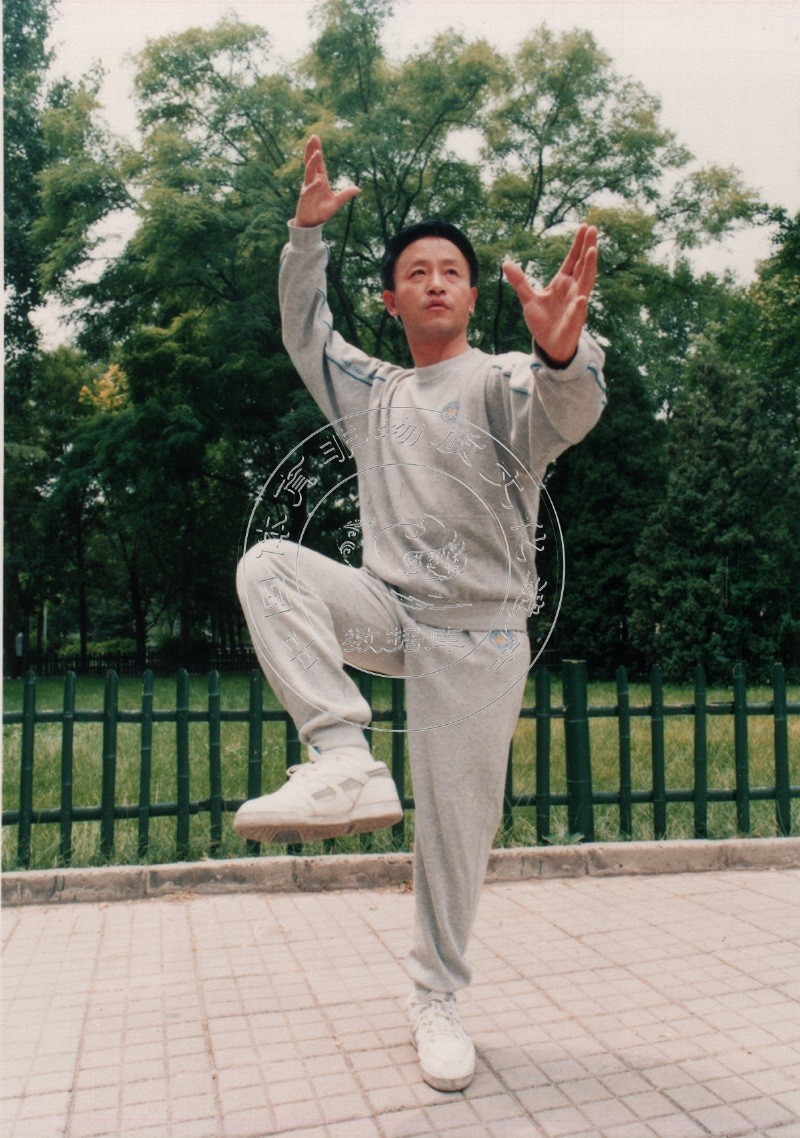

如今,以姚承光为会长的北京市武协意拳研究会及广大意拳第三代传人,已成为当今国内外意拳发展的核心力量。2000年,姚承光成为北京市武协意拳研究会第三届会长。在教学实践的同时,姚承光还十分注重意拳理论方面的研究。姚承光作为当代中国意拳的重要代表人物,多年来在有关领导的正确指导和支持下,积极响应国家相关方针政策,以推广中国武术意拳为己任。为了让世人正确的认识意拳,了解意拳,姚承光以意拳为桥梁,每天都在积极地教授和宣传意拳,以实际行动贡献出自己的全部力量,实践着“全民健身”的号召,为将中国意拳推向世界而兢兢业业,辛勤耕耘。目前,意拳(大成拳)无论是在国内还是在国外,都具有相当的知名度和影响力。

本章图片除署名拍摄外,均由姚承光提供。