体育非物质文化遗产

体育非物质文化遗产

项目名称:东江周家螳螂拳

项目编号:区Ⅰ-Ⅲ-74

源于广东省东北面的河源市龙川县贝岭的两支流汇合成江,称之为东江(原称“循江”,宋代更名为东江,长度523公里,流域面积25325平方公里)。以枫树坝水库为起点,再向西南方流去。流经地域有龙川县(老龙镇)、河源市、惠阳县、观音阁、横沥、博罗、惠州市、石龙、中堂、麻涌,然后出狮子洋,这就是广东三大河流之一的东江。东江流经的地方拳术都称之为“东江拳”,进而再细分为多种不同的家派。

周家螳螂拳(简称周家教)是一门强身健体、延年益寿、攻防俱备的武术,刚柔双修,刚而不僵,柔而不软。南螳螂拳术的特点为多短打,少长打,一步多手。与敌接触时,要求掌握攻防搏击的时机,节奏短促有力,手法动作要求清晰,头随手,手顾头,肘护身,膝顾下阴。手法密合无缝,出入有道,扰而不乱,突发南拳之劲力。

东江周家螳螂拳又名南螳螂,源于福建南少林寺。始祖周亚南,广东兴宁客藉人士,生长于一个富有家庭,衣食无忧。因少时口不择食,只要见到任何喜欢的食物就会不停狂食,所以在十余岁时就患上胃病,求医无效。一次因缘际会,遇上南少林高僧——禅隐大师,幸得其诊治,未几痊愈。后跟随禅隐大师同往南少林寺,在寺内任炊事一职。南少林规矩,凡入寺者,不分僧俗,一律强制习武,于每朝早上全体同练两小时。事隔数年,某日周亚南路经树林,见螳螂与相思雀在树上搏斗,最后相思雀不敌,受伤堕地。周亚南因而触发灵感,细思可仿螳螂搏斗之法为拳,逐捕捉螳螂回家用草挑弄,观其格斗技法,继而把螳螂攻防击技之形融入其所学的南少林拳而创出“螳螂拳”。及后又得禅隐大师悉心指导,逐成为一代拳术宗师。

周亚南传艺于黄福高,再传红莲侠,三传刘水,后传林泽如。开始之时,此门功夫只传客家人,且传男不传女。其后至清末,刘水南下香港后,才把此门功夫外传。

刘水(1879-1942)为“东江三虎”之一。本名刘瑞,号诚初,广东惠阳观音阁芦岚香园围人。刘父育有七子,刘水于家中排行第二。刘水本名为刘瑞,但客家籍口音读瑞如水,本地人听之误其名为刘水,于是叫刘水者甚众。虽众人呼为刘水,但他不斤斤计较,懒于辨正,亦逐俨然成为其号。

时至清末,刘水在惠阳观音阁摆下擂台,因一时错手打死挑战者,只得避祸南下香港。初期于筲箕湾造船工会——“西义公会”授徒及行医济世。此时,他的造船门徒中,不少是东江客籍人士,其中有些是本在筲箕湾工作,后来改至红磡的黄埔船坞工作的,他们知道刘水的功夫好,而且教导有方,所以很想学他的这门功夫,因此请求他到红磡发展。这时期黄埔船坞的工人,多数也是聚居于九龙红磡老龙坑。每晚放工之后,便回老龙坑吃饭,饭后无聊,便有意学习武技,故众人向刘水建议到老龙坑开馆,还愿意帮忙为他招收门徒。刘水在筲箕湾大约两年后搬至红磡宝其利街五十九号二楼,继续授徒及行医,一直到1941年。

刘水在香港招收的弟子中,较为知名有:头五虎:杨寿、谢松、朱渣五、胡源、叶喜。尾六杰:朱冠华、林华、谭华、叶瑞(人称为“三华一瑞”)、谭照、孙兴,等。普通弟子有:刘伟强(号传香,刘水之子)、李伟、张华、邹文治(早期香港足球名将)、李灿、先生梁、李鉴、林威、徐耀发、林云、朱启明、许池,等。

叶瑞(1912-2004)出身武术世家,原籍新会县东坑人。叶瑞于1929年随刘水习技,他能获刘水传技,皆因日军攻占香港时,刘水在危困之中,幸得叶瑞夫妇协力同心,衣不解带,日夜轮流侍候喝药。在刘水清醒时嘉许叶氏夫妇难能可贵,遂勉强执笔撰写周家螳螂拳技摘要,尽付于叶氏,并提点拳术秘奥。1950后,叶瑞在红磡马来街十一号三楼设馆教授周家螳螂拳术,其善长螳螂套拳,散手,功法,兵器及螳螂捕蝉棍法等。

周家螳螂三大镇山之宝:拿龙爪—拔山功、惊弹劲—叠骨功、穿山甲—铁指功。周家螳螂之身形步法及手法如下:

庄头:悬吊索、擒拿揸捉、千字头、蛙仔膝、筲箕背、铁尺腰。

心法:马步丁不丁、八不八、手从心口发、你不来、我不发、手从心发、法从手出、手去身沉、桥来桥上过、无桥自造桥、两桥不归随手转。

身法:要求沉肩坠肘、吞胸拔背、吞不能死、吐不能尽、有吞则吞、无吞则侧、及双单要醒。

手法:有包桩、绞槌、摇手、传手、拪手、押手、锁手、索手、抖手、割手、批手、鹰擒手、擒箭手、拈挣手等。

周家螳螂的劲力有“五大劲”和“五小劲”之分:

五大劲:腰劲、马劲、桥劲、胸劲、头劲。

五小劲:额劲、眼劲、牙劲、喉劲、颈劲。

惊弹劲:周家螳螂的“惊弹劲”,即俗称的“无情力”。

除此之外,本门于日常功法和手法的练习过程中,亦特别注重吞吐浮沉。例如三套拳种(三步箭,三箭摇桥,三箭批桥)和桩头的锻炼都非常要求吞吐浮沉之发劲。拳诀云“浮沉吞吐需久练,迫马行桥任我追”。双人对练如:搓手、对桩、磨脚、磨手、扑掌、打绞追等。单人练习有:步法、行马、箝马、散手、掌法及功法等锻炼,能达致一身内外兼修效果。

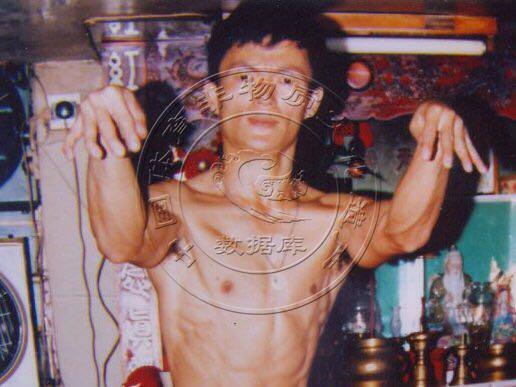

李天来,广东省五华客家人,1954年出生于香港,自小喜爱武术,曾习雄胜蔡李佛,朱家螳螂。青年时加入香港警队工作,服务于水警部门,现已退休。1979年拜当年东江周家螳螂掌门叶瑞为师,学习周家螳螂拳术,期间风雨不改,坚持练习,从师学艺达十年之久,终得其师真传,成为叶瑞得意入室弟子之一。

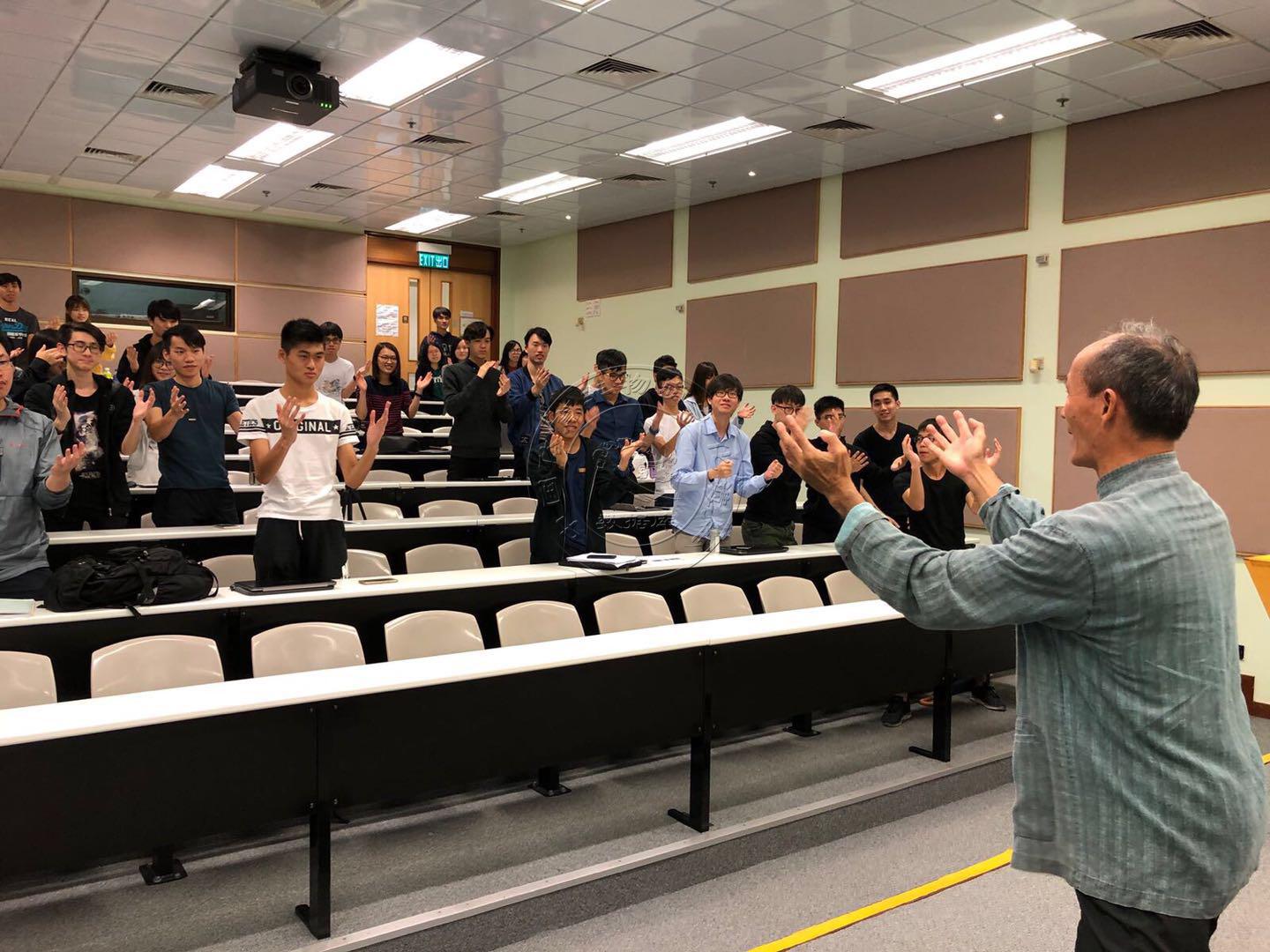

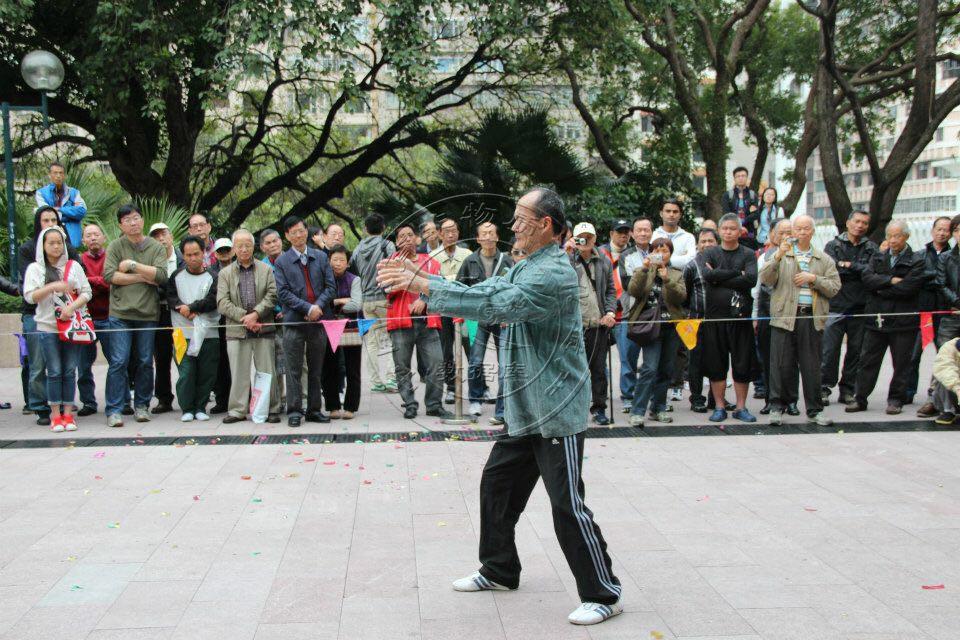

1996年,李天来与一些志同道合的同事组职成立“香港警察武术会”,利用工作之余,引荐同门加入警察武术会,并开班教授周家螳螂拳术。期间常与内地公安及各门派拳师作武术交流等文化活动,彼此交流学武心得及经验。

由于李天来功夫造诣深厚,水警部门同事称他为“功夫来”。其后加入香港历史最悠久的武术团体“香港中国国术总会”,任执行委员。同时担任该会教练班及裁判班导师,现时于总会开班教授周家螳螂拳术。2007年,成立东江周家螳螂李天来拳术会,致力发扬东江周家螳螂拳术。

李天来教授拳术时要求非常严格,认为学拳同做人一样,必须“脚踏实地,实事求是,不断充实自己”。因此,其弟子参加国内外的武术比赛中,皆获殊荣。

本章图片均由李天来先生提供